都市計画区域内において建物を建築する場合、建築基準法上の道路に2m以上接しなければならないと定められています。建築基準法上の道路の定義は法42条で定義されており、10種類に分かれます。

その最初にあげられているのが1項1号の道路法上の道路で幅員4m以上の道路が該当します。ただし、人口密度が高い市街地や木造住宅密集地域などで、市町村が4mを6m区域にしている地域もあり、注意が必要です。

道路法上の道路とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道ですが、高速自動車国道では接道要件を満たすことは出来ません。また、市町村道などで里道など幅員の狭い道などで建築基準法上の道路とは認められていない道路も多数あります。

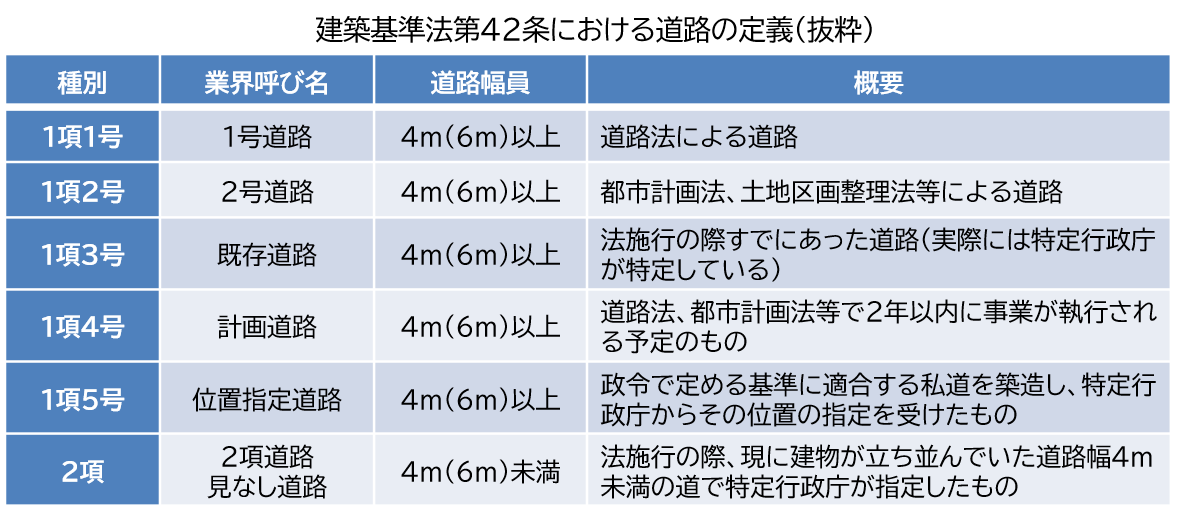

1項5号は位置指定道路といわれる道路で、私道が該当します。特定行政庁(京都府や京都市等)が、指定した条件を満たしているとして建築基準法上の道路と認定した道路です。2項はみなし道路といわれる道路で、法施行時(昭和25年11月23日)、現に建物が立ち並んでいた現況幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定し、建築基準法上の道路と認めたものです。1項各号と2項を下表にまとめました。(3~6項を省略)

次回では、建築基準法上の非道路の取り扱いについて報告いたします。